Technologie, Innovation & Science

Technologie et innovation : moteurs d’un monde en mutation

Dans un monde en perpétuelle mutation, la technologie façonne désormais les contours de la société contemporaine. L’innovation, le numérique et la science ne se contentent plus d’accompagner la croissance : ils en sont les véritables moteurs. À travers la planète, les grands équilibres économiques, politiques et culturels se redessinent sous l’effet combiné de la transformation digitale et de la révolution scientifique. Sur le continent africain, cette dynamique prend une dimension singulière : elle réinvente les modèles, stimule les talents, et projette les nations dans un futur de plus en plus interconnecté.

Dans ce contexte, CEO Afrique s’impose comme un observatoire privilégié de ces évolutions, un carrefour où se rencontrent les idées, les acteurs et les innovations qui transforment le paysage technologique du continent. Média économique de référence, il décrypte les tendances, analyse les politiques publiques et éclaire les décisions stratégiques. Son ambition : offrir une information crédible, rigoureuse et prospective sur les mutations du digital, de l’informatique et de la science au service du développement.

Le numérique africain : accélérateur de transformation

Les révolutions numériques s’écrivent désormais au pluriel. De la démocratisation des smartphones à l’essor de l’intelligence artificielle, de la montée en puissance des fintechs à la généralisation du cloud, chaque innovation participe d’une même dynamique : celle d’un monde où la donnée est devenue ressource, où la connectivité se confond avec la citoyenneté, et où le digital tisse un lien entre progrès technologique et transformation sociale. Sur le continent africain, le numérique agit comme un accélérateur de rattrapage et de souveraineté. Les infrastructures s’étendent, les start-up se multiplient, les incubateurs fleurissent, et les États investissent dans la gouvernance électronique pour mieux répondre aux besoins d’une jeunesse ultra-connectée.

Cette effervescence s’inscrit dans une trajectoire historique : celle d’un continent en quête de compétitivité et de reconnaissance sur la scène mondiale. En plaçant la technologie au cœur de son modèle de croissance, l’Afrique écrit une nouvelle page de son destin économique. C’est dans cette dynamique que s’ancre le suivi rigoureux de CEO Afrique, qui documente les avancées du digital tout en mettant en perspective leurs implications économiques et sociales. Le média explore les transformations industrielles, les mutations du travail et l’impact de la recherche scientifique sur les politiques publiques. Ainsi, les articles, enquêtes et analyses de la rédaction deviennent les témoins d’un continent qui invente son futur à la croisée du numérique et de la science.

Une économie du savoir en construction

L’évolution technologique ne se mesure pas uniquement à la vitesse de diffusion des innovations, mais à leur capacité à créer de la valeur durable. Dans un environnement global marqué par la compétition des talents et la digitalisation des marchés, l’Afrique affirme peu à peu sa place. Le numérique y devient levier d’inclusion, la science y incarne la promesse d’un développement fondé sur la connaissance, et l’innovation y symbolise la capacité à résoudre localement des défis mondiaux. Les entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et investisseurs forment désormais une communauté créative qui construit, au-delà des frontières, les fondations d’une économie du savoir.

Ce mouvement se reflète dans l’intérêt croissant des capitaux internationaux pour les écosystèmes technologiques africains. Les hubs d’innovation de Nairobi, Lagos, Le Caire ou Kigali attirent les regards et les financements. De la fintech à la cleantech, du commerce électronique à la cybersécurité, le dynamisme est palpable. Comme le souligne l’article Tech africaine : le nouveau terrain de jeu des investisseurs, les fonds de capital-risque se positionnent sur des segments stratégiques où le potentiel de croissance dépasse désormais les frontières régionales. Ce nouvel appétit traduit la maturité d’un écosystème en pleine structuration, où le digital devient moteur de création d’emplois, d’exportations et de valeur ajoutée locale.

De l’économie de rattrapage à l’économie de l’innovation

Dans cette perspective, la compréhension de l'actualité économique africaine revêt une importance cruciale. Car derrière les chiffres de la croissance et les annonces d’investissements se dessine une transformation systémique : celle d’un continent qui passe d’une économie de rattrapage à une économie de l’innovation. En analysant les tendances liées aux flux d’investissements, aux politiques industrielles, à la transition énergétique ou encore à la montée en puissance du secteur privé, CEO Afrique met en lumière les ressorts structurels de cette mutation. La plateforme s’impose ainsi comme une source de référence pour qui souhaite appréhender les interactions entre science, technologie et économie sur le continent.

Le numérique, en Afrique, n’est plus une promesse : il est devenu une réalité économique et sociale. Le développement des télécommunications, l’essor du mobile banking et la généralisation des usages numériques transforment la vie quotidienne. Dans l’éducation, la santé, l’agriculture ou l’administration, le digital bouleverse les pratiques et ouvre des perspectives inédites. Ce phénomène s’accompagne d’une révolution silencieuse : celle de la culture de la donnée. Les États investissent dans les infrastructures de connectivité, les universités forment une nouvelle génération de chercheurs en intelligence artificielle, tandis que les entreprises repensent leurs modèles à l’aune de la transformation numérique.

Innovation locale et souveraineté technologique

Ces évolutions s’inscrivent dans une logique d’intégration régionale et de projection internationale. L’innovation africaine ne se contente plus d’imiter : elle invente, adapte, et exporte. De la robotique éducative aux technologies vertes, de la blockchain appliquée à l’agriculture à la fabrication électronique locale, les initiatives foisonnent. Dans cette effervescence, les médias économiques tels que CEO Afrique jouent un rôle essentiel : celui de relier l’information à la compréhension, d’expliquer les tendances émergentes et d’offrir une grille de lecture prospective. L’information devient alors un outil stratégique, une ressource au service de la décision et de la compétitivité.

C’est aussi cette approche analytique et transversale qui distingue la ligne éditoriale de CEO Afrique. En intégrant la technologie et la science dans une vision globale de l’économie, le média contribue à une meilleure intelligence collective du changement. Son ambition dépasse le simple relais d’informations : il s’agit de décrypter, contextualiser et anticiper. Dans un monde où la vitesse de l’information rivalise avec celle de l’innovation, l’exigence journalistique devient un repère.

À mesure que les technologies s’affinent et se diffusent, l’Afrique devient un espace d’expérimentation inédit. Les innovations locales répondent à des besoins spécifiques, souvent ignorés des grandes puissances industrielles, mais essentiels à la croissance endogène. Le numérique, dans toutes ses déclinaisons — du e-commerce aux smart cities, en passant par les applications de santé ou d’éducation —, façonne un nouvel imaginaire collectif. Dans les grandes capitales économiques comme dans les hubs émergents, la créativité technologique s’impose comme une réponse concrète aux défis de la gouvernance, de la durabilité et de l’accès à l’information.

L’essor des politiques publiques dédiées à la transformation digitale témoigne de la volonté des États d’accompagner ce mouvement. Les stratégies nationales d’innovation se multiplient, les infrastructures numériques s’étendent, et les partenariats public-privé se renforcent. Les gouvernements africains comprennent que la souveraineté numérique constitue désormais un levier stratégique aussi déterminant que les ressources naturelles ou l’énergie. L’informatique, l’électronique et la science des données deviennent des instruments de puissance, des outils d’émancipation économique et des catalyseurs de modernisation administrative. Ce mouvement marque l’entrée du continent dans une ère de convergence technologique, où la frontière entre innovation, industrie et recherche s’estompe.

Les grands groupes internationaux ne s’y trompent pas. En s’appuyant sur la vitalité des écosystèmes locaux, ils investissent dans des start-up, des laboratoires de recherche et des plateformes numériques. L’Afrique devient un terrain d’expérimentation privilégié pour tester de nouvelles solutions d’intelligence artificielle, d’Internet des objets ou de services financiers mobiles. L’article African Tech : Quels sont les principaux secteurs à surveiller illustre parfaitement cette dynamique en montrant comment les investissements se concentrent désormais sur les domaines à fort impact : énergies propres, agriculture de précision, logistique intelligente, cybersécurité et infrastructures digitales. Ces secteurs constituent le socle de la nouvelle économie africaine, une économie fondée sur la connaissance et l’innovation responsable.

Une dynamique scientifique au service du développement

La science, dans cette perspective, n’est plus une abstraction réservée aux laboratoires. Elle irrigue la vie quotidienne, inspire les politiques publiques et alimente la réflexion sur les modèles de développement. Les universités africaines s’affirment comme des centres de savoir, des lieux de fertilisation entre recherche fondamentale et innovation appliquée. Dans des domaines aussi divers que la biotechnologie, les nanosciences ou la robotique, les chercheurs africains multiplient les collaborations internationales. Cette dynamique scientifique s’accompagne d’une prise de conscience : la technologie ne peut être dissociée des questions éthiques, sociales et environnementales qu’elle soulève.

C’est précisément sur ce terrain que se joue la crédibilité du progrès. L’intelligence artificielle, les algorithmes prédictifs et l’automatisation transforment les modes de production, mais aussi la nature même du travail et de la décision. Les promesses d’efficacité et de rentabilité s’accompagnent de débats sur la protection des données, la transparence et l’équité. Dans un continent marqué par des inégalités d’accès à l’information, l’enjeu n’est pas seulement d’adopter la technologie, mais de la penser, de l’adapter et de la gouverner. Comme le rappelle l’article Intelligence artificielle : une révolution en marche, mais à quel prix pour la société ?, l’innovation ne peut être durable que si elle s’inscrit dans un cadre éthique et inclusif.

Un média d’expertise au cœur des mutations numériques

À ce titre, CEO Afrique s’attache à documenter ces transformations avec rigueur et discernement. Son approche repose sur l’expertise, la fiabilité des sources et la capacité à décrypter les tendances lourdes du numérique et de la science. Dans un environnement médiatique souvent dominé par la vitesse, CEO Afrique privilégie la profondeur, l’analyse et la contextualisation. Chaque article, chaque dossier, chaque entretien vise à éclairer les enjeux stratégiques de la transformation digitale africaine, tout en offrant aux décideurs, aux investisseurs et aux chercheurs des outils de compréhension concrets. Cette exigence éditoriale s’inscrit dans les principes de l’E-A-T : expertise, autorité et fiabilité.

Le média ne se contente pas d’informer, il participe à la construction d’un écosystème de connaissance. En relayant les innovations locales, en valorisant les initiatives entrepreneuriales et en analysant les politiques de recherche, CEO Afrique contribue à renforcer la visibilité de l’Afrique technologique sur la scène internationale. Le site s’impose ainsi comme un trait d’union entre l’information économique et la prospective scientifique, entre la couverture de l’actualité immédiate et l’analyse des tendances de fond. Ce positionnement, à la fois journalistique et stratégique, confère à CEO Afrique une place singulière dans la presse économique africaine : celle d’un média de référence, à la croisée de l’économie et de la connaissance.

Information, crédibilité et nouveaux standards du numérique

La montée en puissance du digital s’accompagne également d’une évolution du rapport à l’information. À l’ère du flux continu, l’enjeu n’est plus seulement de produire des contenus, mais de leur donner sens. Dans cet écosystème saturé de données, la valeur d’un média réside dans sa capacité à hiérarchiser, vérifier et interpréter. En s’appuyant sur une rédaction spécialisée et sur un réseau d’experts, CEO Afrique transforme l’information en compréhension, et la connaissance en stratégie. L’ambition n’est pas de suivre la tendance, mais de la précéder, d’en déchiffrer les mécanismes, d’en anticiper les conséquences.

De plus, l’univers numérique du XXIᵉ siècle impose de nouveaux standards : transparence des sources, vérification des faits, fiabilité des analyses. Ces exigences rejoignent les valeurs fondatrices du journalisme économique de qualité. La technologie, l’innovation et la science, en tant que champs d’étude et d’action, nécessitent une rigueur méthodologique et une indépendance intellectuelle que CEO Afrique revendique comme piliers de sa ligne éditoriale. Dans cette démarche, la crédibilité se conjugue à la pédagogie, et l’analyse à la clarté.

Vers une Afrique innovante, connectée et tournée vers l’avenir

L’Afrique, forte de sa jeunesse, de son esprit entrepreneurial et de sa créativité, est désormais prête à jouer un rôle central dans la redéfinition du paysage technologique mondial. En reliant la recherche scientifique aux réalités économiques, en associant les entrepreneurs aux chercheurs et les décideurs aux innovateurs, le continent se positionne comme un espace d’équilibre entre innovation frugale et ambition globale. L’économie du savoir y trouve un terrain fertile, l’innovation y puise son authenticité, et la technologie y révèle toute sa dimension humaine. Nous donnons la parole à des experts reconnus, valorisons la parole des institutions scientifiques africaines, et vérifions chaque donnée, chaque tendance, chaque analyse avec la plus grande rigueur méthodologique. Notre ligne éditoriale s’incarne dans des formats exigeants :

— Des enquêtes de fond sur les politiques publiques en matière de recherche et développement, sur les écosystèmes de start-up deeptech, ou sur l’impact social des technologies émergentes.

— Des entretiens exclusifs avec des scientifiques africains de renommée mondiale, des CTO de start-up africaines, ou des chercheurs de la diaspora œuvrant au transfert de savoirs.

— Des dossiers transversaux sur l’éthique de l’IA en contexte africain, l’inclusion numérique, la souveraineté technologique, ou encore la science citoyenne.

— Des décryptages régionaux, pour suivre les dynamiques d’innovation dans les communautés économiques régionales (CEDEAO, EAC, UMA…), et comprendre les logiques d’harmonisation continentale à l’heure de la ZLECAf numérique.

Nous affirmons un choix clair : celui d’un média indépendant, enraciné dans l’expertise africaine et attentif à la diversité des trajectoires locales. Parce que penser l’avenir technologique de l’Afrique demande plus qu’un regard extérieur ou conjoncturel. Cela exige une méthode, une éthique éditoriale, et un engagement durable. CEO Afrique s’adresse à celles et ceux qui veulent comprendre, anticiper et construire — avec lucidité et exigence — les nouvelles frontières scientifiques et technologiques du continent.

Innovation et transformation digitale : les nouveaux horizons de l’Afrique

La technologie et la transformation numérique en Afrique redéfinissent les contours des économies et des sociétés à travers le monde.Ces dynamiques s’imposent comme des leviers stratégiques pour le développement économique et social, plaçant le continent au cœur des discussions mondiales sur l’innovation et le numérique. Cette page se propose d’explorer les multiples facettes de la technologie en Afrique, en mettant en lumière les secteurs porteurs et les tendances actuelles, les opportunités émergentes et les impacts concrets sur les entreprises et les communautés. Parmi les principaux sujets d'actualité technologique abordés sur cette page :

— Technologie et transformation numérique : tendances technologiques actuelles en Afrique, comme l’adoption de l’intelligence artificielle, les technologies émergentes (blockchain, IoT), et leur impact sur les entreprises et les communautés.

— Innovation et entrepreneuriat : innovations qui façonnent les économies africaines, explorant des startups disruptives, des hubs technologiques, et des initiatives favorisant l’innovation locale.

— Économie numérique et transformation digitale : transition vers une économie numérique, mettant l’accent sur des sujets comme la fintech, le commerce électronique, l’éducation numérique, et l’évolution des services publics en ligne.

— Avancées scientifiques et recherche : progrès scientifiques réalisés sur le continent africain, mettant en avant les domaines de la recherche (santé, environnement, énergie) et leur rôle dans le développement durable.

— Défis et opportunités : défis auxquels le continent est confronté dans ces domaines (manque d’infrastructures, accès limité à la technologie) présentant les opportunités pour les investisseurs, entrepreneurs et gouvernements.

— Collaboration et perspectives futures : partenariats internationaux, initiatives continentales etperspectives de développement des secteurs technologique et scientifique en Afrique.

C’est cette vision que CEO Afrique s’efforce de porter : une Afrique connectée, inventive et conquérante, où la science et la technologie deviennent les vecteurs d’un développement inclusif. L’information économique, technologique et scientifique y prend toute sa valeur lorsqu’elle éclaire l’action et stimule la réflexion. Dans cet horizon, chaque donnée devient un signal, chaque innovation une opportunité, chaque recherche une promesse d’avenir.

Ainsi se dessine une certitude : la transformation digitale du continent n’est plus une perspective, elle est en marche. Le numérique, l’innovation et la science ne sont pas seulement des domaines d’étude, mais les fondations mêmes d’une Afrique nouvelle, confiante dans ses capacités et ouverte sur le monde. Dans ce mouvement, CEO Afrique poursuit sa mission d’éclaireur, d’intermédiaire et de témoin privilégié, offrant à ses lecteurs — décideurs, entrepreneurs, chercheurs ou citoyens — une fenêtre sur le futur.

Car comprendre la technologie, c’est déjà anticiper l’avenir ; et raconter l’innovation, c’est participer à la construction d’un continent qui choisit la connaissance comme horizon et le digital comme moteur de son développement

Technologies africaines : du rattrapage à la transformation

Sur le continent africain, la technologie occupe une place paradoxale, à la fois périphérique dans les cycles mondiaux de production technologique, et centrale dans les dynamiques de transformation sociale, économique et institutionnelle. Si historiquement, l’Afrique a été majoritairement consommatrice de technologies exogènes, souvent importées sans réelle appropriation locale, elle s’affirme de plus en plus comme un laboratoire de solutions techniques adaptées à ses propres réalités. Cette double dynamique, à la fois dépendante et aspirante à la souveraineté numérique, structure les enjeux de la technologie sur le continent.

En amont de toute innovation, l’accès aux infrastructures de base constitue un préalable indispensable. Le développement de la fibre optique, la couverture des réseaux 3G, 4G et désormais 5G, ainsi que le déploiement de centres de données et d’antennes relais dans les zones urbaines et rurales, modifient profondément le paysage numérique africain. Les opérateurs télécoms, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), et les gouvernements, soutenus par des partenariats Sud-Sud ou des coopérations bilatérales avec des acteurs comme la Chine ou l’Inde, investissent massivement dans la connectivité. Toutefois, la fracture numérique persiste, notamment dans les zones enclavées, accentuant les inégalités d’accès à l’information et aux services numériques.

Émergence des écosystèmes tech et montée de l’innovation locale

Parallèlement à cette expansion des infrastructures, l’émergence d’un écosystème de startups technologiques constitue une transformation majeure. De Lagos à Nairobi, de Kigali à Accra, les hubs technologiques, incubateurs, fablabs et parcs d’innovation deviennent les piliers d’une nouvelle économie du savoir et des TIC. Ce foisonnement entrepreneurial repose sur une jeunesse formée aux métiers du numérique – développeurs, data scientists, ingénieurs systèmes, programmeurs – et portée par une diaspora technologique qui joue un rôle crucial dans le transfert de compétences et la structuration de projets d’envergure. Des plateformes comme Andela, M-KOPA, Flutterwave ou encore Jumia incarnent cette montée en puissance d’une tech africaine ambitieuse, ancrée dans les besoins locaux.

En effet, la pertinence des solutions technologiques en Afrique tient à leur capacité à répondre à des problématiques spécifiques. Dans l’agriculture, les drones civils et les capteurs intelligents permettent de développer l’agriculture de précision, facilitant la gestion des ressources en eau, le suivi des cultures et la prévention des ravageurs. Dans le domaine de la santé, les plateformes d’e-santé, la télémédecine et les systèmes d’alerte précoce via SMS participent à l’extension des services de soins dans les zones à faible densité médicale. Les technologies éducatives (EdTech), quant à elles, comme les plateformes Eneza Education ou Ubongo, offrent une solution tangible à la crise structurelle de l’éducation sur le continent.

Leviers d’innovation locale, de souveraineté et de gestion des crises

Dans cette dynamique, la distinction entre technologie et innovation devient cruciale. Importer une technologie ne suffit pas à innover ; l’innovation suppose une adaptation, une contextualisation, voire une réinvention de l’usage. La conception de logiciels en langues locales, les systèmes USSD adaptés à des utilisateurs sans smartphone, ou encore les plateformes de paiement mobile à faible bande passante (comme M-Pesa) illustrent cette capacité d’appropriation. Il ne s’agit plus seulement d’adopter des outils conçus ailleurs, mais de produire des réponses endogènes aux défis africains.

Cette volonté d’appropriation locale s’accompagne d’un discours de plus en plus affirmé sur la souveraineté numérique. La dépendance vis-à-vis des technologies propriétaires, des serveurs étrangers et des plateformes occidentales pose des questions de sécurité, de protection des données et d’indépendance stratégique. Des initiatives telles que Smart Africa, l’Alliance pour l’Internet abordable (A4AI) ou encore ID4Africa militent pour un contrôle accru des États africains sur leurs infrastructures numériques, la promotion des logiciels open source et la mise en place de cadres réglementaires adaptés aux réalités continentales.

Dans le prolongement de cette réflexion, les technologies peuvent également être envisagées comme des leviers d’émancipation face aux crises multiformes qui frappent le continent. Face aux défis climatiques, des solutions de CleanTech émergent : systèmes solaires hybrides pour l’électrification rurale, technologies de gestion intelligente de l’eau, plateformes de surveillance de la déforestation. En contexte de pandémie ou d’épidémie, la mobilisation des outils numériques (applications de traçage, cartographie communautaire, téléconsultation) démontre la résilience d’un système technologique capable de répondre à l’urgence. En observant les actualités en Afrique sur l'économie et la technologie, il est clair que ces initiatives sont au cœur des politiques publiques de nombreux États, qui cherchent à stimuler l'innovation dans ces secteurs stratégiques.

Technologie, inclusion et transformation des sociétés africaines

De surcroît, l’impact de la technologie s’étend bien au-delà des infrastructures et des applications. Elle redéfinit les rapports sociaux, les modèles économiques et les pratiques administratives. La digitalisation des États civils, la mise en place de plateformes de e-gouvernance ou encore les dashboards digitaux pour le suivi des politiques publiques inaugurent une nouvelle ère de gouvernance numérique. Le potentiel de la CivicTech, qui favorise la transparence, la participation citoyenne et l’inclusion sociale, reste encore largement à explorer, notamment en lien avec les jeunes générations particulièrement connectées.

Dans les milieux ruraux, souvent exclus des premiers cercles de la transformation numérique, les technologies mobiles (USSD, applications Android légères, réseaux satellitaires) ouvrent des perspectives inédites d’inclusion. Les femmes, souvent écartées des formations techniques et des métiers du numérique, sont au cœur des enjeux de genre et de technologie. Des programmes de renforcement de capacités, des bootcamps exclusivement féminins ou des initiatives communautaires d’alphabétisation numérique œuvrent à la réduction de cet écart structurel.

Il convient enfin de souligner l’importance d’un ancrage culturel fort dans les stratégies technologiques africaines. Loin d’une imitation aveugle des modèles étrangers, des ponts sont désormais tissés entre savoir-faire artisanaux, patrimoine culturel et technologies modernes. Les marketplaces numériques de produits artisanaux, les solutions de design assisté pour les textiles traditionnels ou encore les projets de réalité augmentée valorisant le patrimoine architectural africain sont autant d’illustrations de cette hybridation créative.

Vers une tech africaine souveraine, inclusive et durable

La Tech en Afrique ne peut se résumer à un simple processus de rattrapage ou d’imitation. Elle est aussi, et surtout, un révélateur de potentialités, un instrument d’émancipation et un vecteur de souveraineté. À la croisée des enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels, elle s’impose comme un levier central du développement durable du continent. Le défi réside désormais dans sa démocratisation, son intégration aux politiques publiques, et sa transformation en moteur inclusif de prospérité partagée.

Dans cette perspective, la section "Technologie, Innovation et Science" de CEO Afrique s’engage à analyser, décrypter et documenter les tendances, les ruptures, les réussites mais aussi les obstacles du paysage technologique africain. Elle ambitionne d’éclairer les logiques à l’œuvre, de mettre en lumière les acteurs du changement, et d’ouvrir des pistes de réflexion sur les conditions d’un avenir technologique pleinement maîtrisé par et pour les Africains.

L’innovation africaine : entre génie local et impact social

L’Afrique contemporaine se démarque aujourd’hui par une dynamique silencieuse mais profonde, celle d’un continent qui réinvente ses réponses aux défis du quotidien à travers une innovation enracinée dans le réel. Au cœur des territoires africains, de Dakar à Nairobi, d’Antananarivo à Ouagadougou, une multitude d’acteurs locaux réenchantent les usages, adaptent les technologies existantes, et créent des solutions sur mesure à des problématiques souvent ignorées par les modèles importés. Il ne s’agit pas d’une innovation spectaculaire ou tournée vers la haute technologie, mais plutôt d’une démarche pragmatique, inclusive, et profondément contextuelle.

Dans un environnement marqué par des contraintes structurelles – faiblesse des infrastructures, isolement des zones rurales, précarité des services publics – ces entraves deviennent paradoxalement des catalyseurs d’inventivité. Là où les ressources font défaut, la créativité se réinvente : matériaux recyclés, techniques ancestrales revisitées, savoir-faire communautaires valorisés. Ainsi se dessine une innovation frugale, capable de faire mieux avec moins, et surtout de répondre à des besoins concrets avec une efficacité remarquable. Ce processus de transformation n’est pas uniquement technique : il est aussi économique, social, environnemental et culturel.

Ce que certains qualifieraient de bricolage local devient, dans le contexte africain, une réponse adaptée et intelligente à des défis spécifiques. Un ventilateur conçu à partir de pièces détachées de motos, une application mobile développée dans une langue vernaculaire pour faciliter l’accès aux soins, ou encore une brique écologique produite localement à partir de résidus agricoles : ces initiatives incarnent une innovation d’usage, fondée sur la réinterprétation d’objets, de techniques ou de pratiques existantes pour répondre de manière inédite à une problématique donnée. Ces micro-initiatives sont nombreuses à émerger dans les marchés locaux, les ateliers artisanaux, les coopératives agri-innovantes ou encore les espaces communautaires partagés.

Un écosystème local d’acteurs et d’expérimentations

De plus, cette dynamique est portée par une pluralité d’acteurs : startups sociales, ONG, universités communautaires, fablabs éducatifs, collectifs d’artisans, incubateurs et accélérateurs locaux. Ces structures constituent les piliers d’un écosystème en expansion, souvent décentralisé, qui favorise l’expérimentation à petite échelle avant un éventuel passage à l’échelle. Ces acteurs incarnent une forme d’entrepreneuriat d’impact, à la fois agile et profondément ancré dans les réalités locales.

Progressivement, ce tissu d’innovations endogènes construit une résilience communautaire. Dans les villages reculés, des écoles mobiles voient le jour, portées par des modèles pédagogiques alternatifs adaptés aux langues locales et aux rythmes communautaires. Dans les zones périurbaines, des solutions de micro-crédit alternatif ou de monnaies communautaires réactivent l’économie informelle sous des formes nouvelles. L’Afrique innove également dans sa gouvernance locale : budget participatif, réforme administrative expérimentale, partenariats public-privé (PPP) innovants ou encore plateformes numériques de participation citoyenne incarnent cette innovation institutionnelle à visage humain.

Cette innovation africaine se distingue aussi par son ancrage culturel et patrimonial. Elle valorise les savoirs traditionnels, modernise l’artisanat, croise les arts numériques et l’héritage oral. La mémoire collective devient un champ d’innovation à part entière, à travers la muséologie interactive ou encore les plateformes de narration collaborative. Ce processus de valorisation du patrimoine favorise une innovation culturelle capable de réconcilier tradition et modernité, tout en stimulant une économie créative de plus en plus reconnue.

Des secteurs transformés : agriculture, santé, énergie et économie informelle

L’agriculture n’est pas en reste. Avec l’émergence de pratiques agroécologiques, de solutions permacoles adaptées au climat local, ou encore d’applications mobiles dédiées à la prévision des récoltes ou à la gestion des ressources hydriques, les paysans innovants deviennent des moteurs silencieux du renouveau rural. Ces innovations agricoles frugales participent à une transformation profonde de la production, en misant sur les savoirs locaux et en intégrant les contraintes du terrain.

Un autre champ majeur de transformation réside dans le secteur de la santé. Les cliniques mobiles, les services de diagnostic à distance, ou les applications mobiles pour le suivi des femmes enceintes dans les zones enclavées témoignent d’une innovation sociale majeure. L’Afrique s’affirme ici comme un laboratoire à ciel ouvert d’expérimentations en santé communautaire, où la technologie low-tech cohabite avec des approches humaines, inclusives et décentralisées.

Une innovation incarnée par la jeunesse, la diaspora et l’intelligence collective

Cette effervescence s’inscrit dans un contexte démographique particulier : une jeunesse nombreuse, connectée, inventive, confrontée au chômage mais dotée d’une forte capacité de réinvention. Les jeunes entrepreneurs africains s’engagent dans des business models inclusifs, articulés autour de la création de valeur locale. Les plateformes de financement alternatif – du crowdfunding aux tontines numériques – facilitent l’émergence de projets portés par cette nouvelle génération d’innovateurs qui contourne les circuits traditionnels d’investissement

Parallèlement, la diaspora joue un rôle structurant dans le transfert de compétences, la création de ponts technologiques, et la valorisation d’une innovation ouverte entre les pays francophones africains. Ce lien transnational permet une circulation enrichie des savoirs, des méthodes et des expériences. Il contribue aussi à la fertilisation croisée des innovations entre milieux urbains et ruraux, entre pôles de recherche et communautés de terrain.

Les enjeux structurels auxquels répond cette innovation africaine sont multiples : inégalités sociales, exclusion des services publics, dépendance aux modèles exogènes, marginalisation des zones rurales, faiblesse des politiques éducatives. L’innovation ne s’y oppose pas frontalement, elle les contourne, les adapte, les redéfinit. Elle repose sur des solutions à bas coût, co-construites avec les communautés, testées dans des environnements exigeants, et souvent diffusées par des circuits informels mais puissants.

Économie informelle, innovation verte et intelligence collective

Il convient de ne pas confondre cette dynamique innovante avec la simple consommation de technologies. L’Afrique, bien que consommatrice de produits technologiques importés, se distingue surtout par sa capacité à les détourner, les adapter, les contextualiser. L’innovation ici n’est pas une fin en soi, mais un moyen de transformation sociale. Elle ne recherche pas l’exploit technique, mais la pertinence contextuelle, l’utilité sociale, l’impact tangible.

Dans cette perspective, l’économie informelle, longtemps perçue comme un frein au développement, devient un réservoir d’initiatives. Les marchés urbains, les garages improvisés, les ateliers communautaires deviennent des lieux d’expérimentation, de production et de diffusion d’innovations souvent invisibles mais essentielles. Cette économie informelle augmentée offre un terrain fertile à des formes nouvelles d’entrepreneuriat communautaire et d’innovation invisible.

La montée en puissance des énergies renouvelables donne naissance à des solutions hybrides, souvent issues de pratiques locales combinées à des technologies accessibles. Les microgrids solaires, la biomasse réinventée, les lampes recyclées ou les modes de cuisson alternatifs montrent que l’innovation verte peut être à la fois écologique, économique et sociale.

LAfrique innove autrement. Elle construit un modèle de développement fondé sur l’inclusion, la contextualisation et la valorisation de ses propres ressources – humaines, sociales, culturelles et matérielles. Cette approche fondée sur la coopération citoyenne, les modèles participatifs et l’intelligence collective préfigure un avenir où l’innovation ne sera plus dictée par l’extérieur, mais émanera de l’intérieur, du tissu vivant des sociétés africaines elles-mêmes. Cette section consacrée à l’innovation africaine sur CEO Afrique se propose de documenter, valoriser et analyser ces dynamiques transformatrices. Elle constitue une vitrine des initiatives porteuses de sens, une caisse de résonance pour les voix qui créent, transforment et inspirent, une archive vivante d’un continent en pleine métamorphose par l’intelligence de ses usages.

L'Afrique numérique : défis structurels et promesses d'avenir

Au cœur des mutations sociotechniques qui redessinent les contours de la modernité africaine, la question du numérique s'impose comme un enjeu de souveraineté, de développement inclusif et de transformation des sociétés. L'Afrique, continent de la jeunesse, de la résilience et des innovations frugales, se trouve à la croisee des chemins : rattraper le retard technologique accumulé durant les décennies passées tout en construisant ses propres modèles d'écosystèmes numériques durables, inclusifs et contextualisés.

L'un des obstacles majeurs à cette ambition demeure la fracture numérique, une réalité persistante qui divise le continent entre zones urbaines mieux desservies en infrastructures réseau, et zones rurales où l'accès à Internet reste sporadique, voire inexistant. Cette inégalité géographique est renforcée par d'autres clivages : économiques, éducatifs, linguistiques et même genrés. Dans de nombreux pays africains, le coût prohibitif de la connexion Internet, souvent parmi les plus élevés au monde par rapport au revenu moyen, freine l'accès aux services en ligne, à l'information et à la connaissance.

Obstacles structurels à la transformation digitale

Dans cette dynamique, les infrastructures jouent un rôle déterminant. Le maillage inégal des réseaux de fibre optique, la faiblesse des connexions 4G voire 5G dans certaines régions, l'insuffisance de data centers locaux, et l'accès inégal à l'électricité fragilisent la capacité des pays africains à tirer parti des bénéfices de la digitalisation. Dans de nombreux territoires, l'absence d'une infrastructure IT robuste retarde la numérisation des services de base, de l'administration publique à l'éducation, en passant par la santé ou l'agriculture.

Par ailleurs, les inégalités d'accès au numérique selon le genre et le niveau d'alphabétisation soulèvent des questions cruciales en matière d'inclusion numérique. Dans certaines communautés, les femmes et les jeunes filles rencontrent des freins culturels et économiques limitant leur accès aux outils numériques et aux formations dans les métiers du numérique. Ce décalage accentue une fracture de genre dans la participation à l'économie de la connaissance et limite la capacité du continent à mobiliser l'ensemble de son potentiel humain.

S'ajoute à cela une dépendance technologique élevée vis-à-vis des grandes plateformes internationales et des fournisseurs d'infrastructure exogènes, notamment les GAFAM. Cette situation, parfois qualifiée de "colonialisme numérique", pose la question de la souveraineté numérique africaine, tant sur le plan de la maîtrise des technologies que de la gouvernance des données. L'hébergement des données sensibles hors du continent, la difficulté à faire émerger des solutions open source locales et le manque de normes communes de cybersécurité renforcent la vulnérabilité des États et des citoyens.

Essor des usages numériques, des startups et des services innovants

Malgré ces défis structurels, le numérique offre un champ des possibles sans précédent. Le continent africain est aujourd'hui le théâtre d'une véritable démocratisation de l'accès à l'information, grâce à la généralisation du smartphone, à la montée en puissance des réseaux sociaux et à l'émergence d'écosystèmes numériques autochtones. La dématérialisation progressive des services publics via l'e-gouvernement, l'essor de l'e-citoyenneté et le déploiement d'initiatives de e-santé et e-éducation transforment le quotidien de millions d'Africains.

Dans le domaine économique, l'explosion de l'économie numérique rebat les cartes des modèles traditionnels. Du e-commerce à la FinTech, en passant par l'EdTech, l'AgriTech ou la HealthTech, une nouvelle génération de startups tech africaines contribue à créer de la valeur, à générer des emplois qualifiés et à favoriser l'émergence de zones d'innovation numérique à l'image de la Silicon Savannah au Kenya, du Norrsken Kigali au Rwanda, ou encore des hubs technologiques de Lagos, Accra, Dakar ou Le Caire.

Ces dynamiques s'appuient également sur la montée en puissance des plateformes de services en ligne, qu'il s'agisse de formation (MOOCs, écoles du numérique, coding schools), de services agricoles intelligents, d'outils juridiques en ligne ou de solutions d'administration électronique. Cette effervescence favorise un saut technologique permettant à certains pays africains de contourner les étapes classiques de développement pour entrer directement dans l'ère de la transformation numérique inclusive.

E-finance et éducation numérique : catalyseurs d’égalité des chances et de transformation sociale

En parallèle, la généralisation du paiement mobile, via des solutions comme M-Pesa, Orange Money ou MTN Mobile Money, a dopé l'inclusion financière, notamment dans les zones rurales et les segments de population non bancarisés. Ce phénomène favorise l'émergence d'une véritable e-finance africaine, plus adaptée aux réalités locales que les modèles occidentaux.

En matière d'éducation, l'essor du e-learning multilingue, adapté aux divers contextes culturels et linguistiques africains, ouvre de nouvelles perspectives d'égalité des chances, de formation continue et de reconversion professionnelle. Dans une région où les défis de scolarisation restent importants, notamment en zones rurales, le numérique devient un levier incontournable pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Gouvernance numérique, compétences locales et vision panafricaine

Pour autant, cette transition numérique ne saurait se faire sans une gouvernance stratégique et concertée. La mise en place de politiques publiques cohérentes en faveur de l'inclusion numérique, la promotion d'une culture de la cybersécurité, la protection des données personnelles, et le développement d'un cadre réglementaire adapté sont autant de préalables pour assurer la souveraineté numérique du continent.

Les partenariats publics-privés, l'implication des sociétés civiles, des universités, des incubateurs et des hubs numériques seront essentiels pour favoriser le transfert de compétences, la production de contenu digital local, la promotion du logiciel libre et la définition de standards technologiques africains. Dans cette perspective, le renforcement des capacités locales et la mise en réseau des initiatives nationales dans une dynamique panafricaine constituent une stratégie prometteuse.

Dans cet esprit, cette section ambitionne de fournir une analyse approfondie, contextualisée et prospective des grandes mutations à l'œuvre sur le continent. Elle se propose d'explorer les enjeux techniques, économiques, sociaux et culturels de la transformation numérique, en s'appuyant sur les concepts de neutralité du net, d'inclusion numérique, de gouvernance des données et de souveraineté technologique. Elle s'intéresse également à la façon dont les technologies peuvent être mises au service de l'artisanat africain, de la culture, de la créativité et de l'expression citoyenne.

En mettant en résonance les initiatives, les politiques et les innovations issues des différentes régions du continent, cette section entend aussi contribuer à la construction d'un récit africain du numérique, pluriel, ambitieux et ancré dans les réalités locales. Elle constitue un espace de réflexion, de veille et de partage, destiné à tous ceux qui croient en la capacité de l'Afrique à façonner son avenir digital en pleine conscience de ses atouts, de ses valeurs et de ses défis.

Digitalisation inclusive : à la croisée des usages interactifs et du design mobile

Au cœur de la transformation numérique mondiale, le continent africain fait face à une dynamique ambivalente : d’un côté, une effervescence créative portée par une jeunesse hyperconnectée ; de l’autre, une série de défis structurels et technologiques qui freinent encore la pleine émergence d’un écosystème digital inclusif. Dans cette section consacrée aux défis du digital en Afrique, l'attention se porte sur les usages interactifs, l'expérience utilisateur (UX), les interfaces (UI) et les technologies web et mobiles, autant de composantes fondamentales d’une réflexion plus large sur les mutations numériques que connaît le continent.

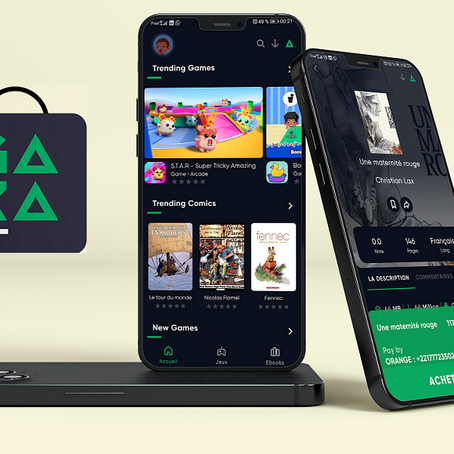

Avec l’essor d’une culture mobile-first, le smartphone s’impose comme la porte d’entrée principale vers les services numériques. Cette réalité influence directement le design responsive des plateformes africaines, contraignant les développeurs, designers et stratèges digitaux à penser prioritairement l’ergonomie numérique depuis les interfaces mobiles. Dans cette optique, l’accessibilité web et la simplicité d’usage deviennent essentielles. En périphrie de ces enjeux, l’utilisation d’outils de prototypage comme Figma ou Adobe XD se généralise, favorisant la création d’interfaces intuitives adaptées aux réalités culturelles et technologiques locales.

S’ajoute à cela une expérience utilisateur qui doit être contextualisée : le parcours utilisateur en Afrique diffère significativement de celui des marchés occidentaux. Dans de nombreux cas, les heatmaps comportementales révèlent des interactions centrées sur des usages précis comme le transfert d’argent via Mobile Money, la messagerie instantanée ou l’accès à des plateformes éducatives. Cette évolution rapide des habitudes numériques donne naissance à une nouvelle génération d’interfaces orientées vers la micro-interaction, la narration interactive et la compréhension fine des usages locaux.

Stratégies digitales, marketing d'influence et montée des créateurs africains

Dans le même temps, le digital redéfinit les codes du marketing et de la communication sur le continent. L’émergence de stratégies omnicanales et de campagnes de content marketing s’accompagne d’une explosion des pratiques de marketing d’influence. Les créateurs de contenu digitaux africains, souvent jeunes et connectés, utilisent Instagram, TikTok, Twitter/X ou encore les plateformes locales comme Sila ou Wezon pour construire des communautés engagées et façonner une e-réputation à fort impact. Leurs actions sont souvent relayées dans des campagnes participatives, mêlant activisme numérique, storytelling culturel digital et mise en valeur de l'identité africaine contemporaine.

Cette montée en puissance du branding numérique s’appuie également sur une logique de présence digitale renforcée. Le site web, la landing page, la newsletter ou encore la vidéo marketing deviennent les piliers d’une identité visuelle digitale cohérente et engageante. Dans cette dynamique, le graphisme digital, le motion design, les Reels, Shorts et TikToks offrent des possibilités créatives permettant d’adapter les contenus aux réseaux sociaux et aux supports mobiles. L’analyse des KPI digitaux – taux d’engagement, clic, rétention, conversion – permet de mesurer l’efficacité des campagnes et de réorienter les stratégies de growth hacking en temps réel.

Parallèlement, les enjeux d’accessibilité des outils de création deviennent cruciaux. La montée des solutions low-code et no-code contribue à la digitalisation des micro-entreprises, des artisans, des femmes entrepreneures digitales et plus largement à la transformation digitale du secteur informel. WhatsApp Business, Telegram channels, CMS comme WordPress ou Webflow permettent aux entrepreneurs locaux de créer des vitrines digitales accessibles, tout en s’inscrivant dans une économie créative et digitale portée par les digital hustlers.

Culture numérique, identités africaines, gouvernance et souveraineté digitale

Dans les territoires ruraux et périurbains, l’évangélisation digitale joue un rôle central. Les programmes de formation tels que Google Digital Skills Africa ou Facebook Blueprint contribuent à diffuser la culture numérique et à former une nouvelle génération de professionnels capables d’intégrer les logiques de la transformation digitale inclusive. Cette dynamique, qui embrasse aussi bien le numérique que le digital, encourage la convergence entre innovation technologique et ancrage culturel.

Il convient de noter que la création de contenu digital africain ne se limite pas aux langues internationales. Le développement de contenus en langues africaines, la valorisation du patrimoine culturel par les web-séries, podcasts, storytelling digital ou même la numérisation des arts et de l’artisanat traditionnel africain renforce une forme de fierté identitaire et de marketing de l’africanité. L’Afrofuturisme, l’Afrobeats, ou les courants d’influence afro-digitale trouvent ici un espace d’expression numérique riche et affirmé.

Cette dynamique s’accompagne aussi de la transformation progressive de la communication politique. De plus en plus de responsables publics et d’institutions adoptent les codes du numérique pour toucher une audience plus jeune, mobile et connectée. Les plateformes digitales citoyennes, les campagnes multi-plateformes et les actions de numérisation des services publics témoignent d’un changement de paradigme où la digitalisation devient un vecteur de transparence, de participation et d’engagement citoyen.

Il devient donc essentiel de repenser le rôle de l’UX, du design d’interface et de l’expérience utilisateur dans les projets digitaux africains. Il ne s’agit plus simplement de transposer des modèles occidentaux, mais de concevoir des expériences interactives nativement africaines, capables de répondre aux aspirations locales tout en respectant les standards d’ergonomie, de réactivité et d’accessibilité. Cela passe par une meilleure maîtrise des outils d’analytics, l’intégration de pixels de suivi, l’usage stratégique des API de tracking, et une évaluation rigoureuse des funnel de conversion.

L’Afrique digitale, dans toute sa complexité, se dessine donc au croisement de l’innovation technologique et des dynamiques sociales, culturelles et économiques. En dépassant la simple opposition entre numérisation et digitalisation, elle affirme une vision originale et contextuelle du digital. La compréhension des enjeux liés à l’UX, aux interfaces, à la stratégie digitale et aux nouveaux usages interactifs devient un levier indispensable pour accompagner cette mutation. Cette section entend ainsi explorer, analyser et valoriser les initiatives, les pratiques et les réflexions qui contribuent à façonner une Afrique créative, connectée et souveraine dans l’univers digital mondial.

Digitalisation inclusive : à la croisée des usages interactifs et du design mobile

Au cœur de la transformation numérique mondiale, le continent africain fait face à une dynamique ambivalente : d’un côté, une effervescence créative portée par une jeunesse hyperconnectée ; de l’autre, une série de défis structurels et technologiques qui freinent encore la pleine émergence d’un écosystème digital inclusif. Dans cette section consacrée aux défis du digital en Afrique, l'attention se porte sur les usages interactifs, l'expérience utilisateur (UX), les interfaces (UI) et les technologies web et mobiles, autant de composantes fondamentales d’une réflexion plus large sur les mutations numériques que connaît le continent.

Avec l’essor d’une culture mobile-first, le smartphone s’impose comme la porte d’entrée principale vers les services numériques. Cette réalité influence directement le design responsive des plateformes africaines, contraignant les développeurs, designers et stratèges digitaux à penser prioritairement l’ergonomie numérique depuis les interfaces mobiles. Dans cette optique, l’accessibilité web et la simplicité d’usage deviennent essentielles. En périphrie de ces enjeux, l’utilisation d’outils de prototypage comme Figma ou Adobe XD se généralise, favorisant la création d’interfaces intuitives adaptées aux réalités culturelles et technologiques locales.

S’ajoute à cela une expérience utilisateur qui doit être contextualisée : le parcours utilisateur en Afrique diffère significativement de celui des marchés occidentaux. Dans de nombreux cas, les heatmaps comportementales révèlent des interactions centrées sur des usages précis comme le transfert d’argent via Mobile Money, la messagerie instantanée ou l’accès à des plateformes éducatives. Cette évolution rapide des habitudes numériques donne naissance à une nouvelle génération d’interfaces orientées vers la micro-interaction, la narration interactive et la compréhension fine des usages locaux.

Stratégies digitales, marketing d'influence et montée des créateurs africains

Dans le même temps, le digital redéfinit les codes du marketing et de la communication sur le continent. L’émergence de stratégies omnicanales et de campagnes de content marketing s’accompagne d’une explosion des pratiques de marketing d’influence. Les créateurs de contenu digitaux africains, souvent jeunes et connectés, utilisent Instagram, TikTok, Twitter/X ou encore les plateformes locales comme Sila ou Wezon pour construire des communautés engagées et façonner une e-réputation à fort impact. Leurs actions sont souvent relayées dans des campagnes participatives, mêlant activisme numérique, storytelling culturel digital et mise en valeur de l'identité africaine contemporaine.

Cette montée en puissance du branding numérique s’appuie également sur une logique de présence digitale renforcée. Le site web, la landing page, la newsletter ou encore la vidéo marketing deviennent les piliers d’une identité visuelle digitale cohérente et engageante. Dans cette dynamique, le graphisme digital, le motion design, les Reels, Shorts et TikToks offrent des possibilités créatives permettant d’adapter les contenus aux réseaux sociaux et aux supports mobiles. L’analyse des KPI digitaux – taux d’engagement, clic, rétention, conversion – permet de mesurer l’efficacité des campagnes et de réorienter les stratégies de growth hacking en temps réel.

Parallèlement, les enjeux d’accessibilité des outils de création deviennent cruciaux. La montée des solutions low-code et no-code contribue à la digitalisation des micro-entreprises, des artisans, des femmes entrepreneures digitales et plus largement à la transformation digitale du secteur informel. WhatsApp Business, Telegram channels, CMS comme WordPress ou Webflow permettent aux entrepreneurs locaux de créer des vitrines digitales accessibles, tout en s’inscrivant dans une économie créative et digitale portée par les digital hustlers.

Culture numérique, identités africaines, gouvernance et souveraineté digitale

Dans les territoires ruraux et périurbains, l’évangélisation digitale joue un rôle central. Les programmes de formation tels que Google Digital Skills Africa ou Facebook Blueprint contribuent à diffuser la culture numérique et à former une nouvelle génération de professionnels capables d’intégrer les logiques de la transformation digitale inclusive. Cette dynamique, qui embrasse aussi bien le numérique que le digital, encourage la convergence entre innovation technologique et ancrage culturel.

Il convient de noter que la création de contenu digital africain ne se limite pas aux langues internationales. Le développement de contenus en langues africaines, la valorisation du patrimoine culturel par les web-séries, podcasts, storytelling digital ou même la numérisation des arts et de l’artisanat traditionnel africain renforce une forme de fierté identitaire et de marketing de l’africanité. L’Afrofuturisme, l’Afrobeats, ou les courants d’influence afro-digitale trouvent ici un espace d’expression numérique riche et affirmé.

Cette dynamique s’accompagne aussi de la transformation progressive de la communication politique. De plus en plus de responsables publics et d’institutions adoptent les codes du numérique pour toucher une audience plus jeune, mobile et connectée. Les plateformes digitales citoyennes, les campagnes multi-plateformes et les actions de numérisation des services publics témoignent d’un changement de paradigme où la digitalisation devient un vecteur de transparence, de participation et d’engagement citoyen.

Il devient donc essentiel de repenser le rôle de l’UX, du design d’interface et de l’expérience utilisateur dans les projets digitaux africains. Il ne s’agit plus simplement de transposer des modèles occidentaux, mais de concevoir des expériences interactives nativement africaines, capables de répondre aux aspirations locales tout en respectant les standards d’ergonomie, de réactivité et d’accessibilité. Cela passe par une meilleure maîtrise des outils d’analytics, l’intégration de pixels de suivi, l’usage stratégique des API de tracking, et une évaluation rigoureuse des funnel de conversion.

L’Afrique digitale, dans toute sa complexité, se dessine donc au croisement de l’innovation technologique et des dynamiques sociales, culturelles et économiques. En dépassant la simple opposition entre numérisation et digitalisation, elle affirme une vision originale et contextuelle du digital. La compréhension des enjeux liés à l’UX, aux interfaces, à la stratégie digitale et aux nouveaux usages interactifs devient un levier indispensable pour accompagner cette mutation. Cette section entend ainsi explorer, analyser et valoriser les initiatives, les pratiques et les réflexions qui contribuent à façonner une Afrique créative, connectée et souveraine dans l’univers digital mondial.

Informatique en Afrique : enjeux, obstacles et perspectives

Au cœur de la transformation numérique du continent africain, l'informatique s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de développement économique, social et culturel. Cependant, les spécificités structurelles et les contraintes systémiques propres aux réalités africaines imposent une lecture nuancée des dynamiques en cours. Entre potentialités foisonnantes et défis persistants, le paysage informatique du continent témoigne d'une effervescence émergente confrontée à des obstacles techniques, institutionnels et humains majeurs.

L'une des principales difficultés demeure la pénurie criante de développeurs qualifiés. En dépit de la montée en puissance des bootcamps de code, des écoles panafricaines d'informatique telles que l'African Leadership University ou encore de nombreuses initiatives d'alphabétisation numérique, l'offre de formation reste quantitativement et qualitativement insuffisante pour répondre à la demande croissante du marché du travail. Le décalage entre les programmes universitaires, souvent théoriques et déconnectés des besoins concrets des entreprises technologiques, et les compétences requises dans les métiers de la tech, accentue ce déséquilibre. Il en résulte une situation paradoxale où coexistent taux de chômage élevés chez les jeunes diplômés et difficultés de recrutement dans les start-up ou les projets d’e-gouvernement.

Dans cette dynamique, les formations alternatives jouent un rôle supplétif mais crucial. Coding schools, MOOC africains, e-learning en langues locales, clubs de programmation et initiatives communautaires de type makerspace ou fablab se multiplient, apportant des compétences pratiques en développement web, cloud computing, cybersécurité, intelligence artificielle et maintenance réseau. Ces structures d’apprentissage non conventionnelles s'inscrivent dans une logique d'inclusion digitale, notamment dans les zones rurales, où l'accès à une formation de qualité reste limité.

Souveraineté numérique, infrastructures et émergence de solutions technologiques locales

En parallèle, un autre défi récurrent se manifeste par une forte dépendance aux logiciels propriétaires et étrangers. Cette réalité freine la souveraineté numérique du continent, contraint les administrations publiques à des dépenses récurrentes en licences, et limite la capacité d’adopter des solutions adaptées aux contextes locaux. Le développement de logiciels libres, l’hebergement local des données dans des centres africains comme ceux de Liquid Intelligent Technologies ou Raxio Group, et l’encouragement à la localisation linguistique des interfaces – notamment en Swahili, Haoussa, Zoulou ou Wolof – constituent des axes essentiels pour restaurer une certaine autonomie technologique.

L’insuffisance des infrastructures constitue également un frein majeur à l’essor de l’informatique sur le continent. Bien que le déploiement de la fibre optique progresse, en particulier dans les capitales et les centres économiques, de vastes zones rurales et périurbaines demeurent mal desservies. L’accès à une connectivité fiable et rapide – indispensable pour le télétravail, l’apprentissage en ligne, ou encore le cloud computing – reste un privilège urbain. Dans certaines régions, l’énergie solaire est exploitée pour pallier le manque d’électricité régulière et assurer la continuité des services informatiques. La faible densité des data centers locaux limite aussi le déploiement de plateformes d’hébergement sûres, affectant la performance des sites web, des portails d'administration publique et des applications mobiles.

Malgré ces obstacles, l’informatique s’affirme comme un vecteur incontournable de développement pour l’Afrique. En témoigne l'émergence de solutions logicielles locales portées par des start-up dynamiques comme Paystack, Flutterwave ou encore M-Pesa. Ces entreprises repensent les modèles économiques classiques à l'aune de la digitalisation, tout en répondant à des besoins locaux spécifiques – qu’il s’agisse de mobile banking, de e-commerce, ou de services financiers accessibles via téléphones basiques. L'AgriTech, la e-santé et les plateformes d'éducation en ligne renforcent cette dynamique.

La numérisation croissante des services publics illustre également le rôle structurant de l'informatique dans les politiques publiques africaines. La mise en place de systèmes d'information gouvernementaux (portails d’état civil, administration fiscale numérisée, gestion de l’urbanisme) contribue à la transparence, à la réduction de la corruption et à l'efficacité administrative. Des stratégies nationales du numérique, adossées à des objectifs de développement durable, visent à inscrire cette transformation dans une logique inclusive et durable.

L’essor de l’informatique s’accompagne également de nouveaux enjeux en matière de cybersécurité. Avec l’accroissement des données personnelles et institutionnelles stockées en ligne, la protection contre le piratage, les cyberattaques et la cybercriminalité devient une priorité. Les gouvernements et les entreprises privées africaines doivent mettre en place des dispositifs de cryptage, des protocoles de sécurisation des réseaux, et s’inspirer de cadres réglementaires tels que le RGPD européen pour garantir la protection des utilisateurs.

Écosystèmes technologiques, culture numérique et souveraineté logicielle made in Africa

Les hubs technologiques africains – de Kigali à Lagos, en passant par Le Caire ou Nairobi – incarnent l'émergence d'une véritable industrie du développement logiciel sur le continent. Ces écosystèmes innovants, portés par des incubateurs, des espaces de coworking, et des fonds d'investissement spécialisés, offrent un terreau fertile à l'entrepreneuriat digital. Ils permettent la structuration de chaînes de valeur autour de la programmation, du débogage, de l’interopérabilité, du cloud et de la compatibilité logicielle.

Cette dynamique inclut aussi une dimension culturelle : les langues africaines trouvent progressivement leur place dans l’informatique grâce à la localisation de logiciels, aux interfaces multilingues, et à la digitalisation du patrimoine culturel. De la musique à la littérature, en passant par les jeux vidéo et le podcasting, le numérique permet une valorisation inédite de la créativité africaine. Le lien entre artisanat traditionnel et technologies de l’information devient tangible via des plateformes de commerce électronique qui connectent les créateurs locaux aux marchés mondiaux.

L''informatique en Afrique ne se résume pas à une adoption technologique ; elle représente un vecteur d'autonomie, de création de valeur, de redistribution des compétences et de réduction des inégalités. Les défis, bien que nombreux, ne sauraient occulter le potentiel immense de transformation porté par l'écosystème numérique africain. Ce potentiel s'incarne désormais dans des trajectoires locales singulières qui redéfinissent les contours d’une souveraineté technologique made in Africa.

Science & développement : enjeux, défis et perspectives pour un continent en mutation

Au cœur des dynamiques contemporaines de transformation du continent africain, la science se présente comme un levier stratégique incontournable, à la croisée des impératifs de développement durable, d'innovation technologique et de souveraineté cognitive. Loin d'être un luxe ou un apanage réservé aux puissances industrielles, la recherche scientifique en Afrique s'impose désormais comme une condition sine qua non à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la valorisation des ressources locales, et à la formulation de solutions endogènes adaptées aux réalités du terrain.

Dans un contexte où les défis sont nombreux et structurels, la mobilisation des savoirs scientifiques devient essentielle pour répondre aux urgences sanitaires, aux pressions environnementales, aux besoins croissants en infrastructures intelligentes, ainsi qu'à l'impératif d'une éducation fondée sur les preuves. La crise climatique, les pandémies, la rareté de l'eau, l'insécurité alimentaire et les fragilités des systèmes de santé ne sont pas uniquement des problématiques africaines, mais elles y prennent une acuité particulière, exacerbées par une urbanisation rapide, une démographie galopante et des inégalités persistantes.

Universités, centres de recherche et montée en puissance scientifique

Dans ce paysage en mutation, les universités africaines, les centres de recherche, les instituts scientifiques et les académies nationales de sciences jouent un rôle de plus en plus central. Ils s'efforcent, souvent avec des moyens limités, de produire une recherche pertinente, de qualité, ancrée dans les réalités locales tout en étant connectée aux réseaux mondiaux de production de savoirs. Le défi n'est pas seulement celui de la quantité, mais aussi celui de la pertinence et de l'excellence scientifique.

La science et la recherche jouent un rôle important dans cette transformation numérique. Les collaborations universitaires, la recherche locale en IA, et les innovations dans des domaines tels que le Machine Learning ou l'analyse de Big Data permettent de relever des défis uniques au continent. Des applications telles que la reconnaissance faciale, la prévision de la demande, ou encore la maintenance prédictive apportent des solutions concrètes aux problèmes industriels et urbains.

L'amélioration des rendements agricoles, qui conditionne la sécurité alimentaire du continent, en est une illustration concrète. L'agronomie, la biotechnologie, l'écologie des sols, la modélisation climatique et les systèmes d'irrigation intelligents représentent autant de domaines dans lesquels la recherche africaine peut transformer les pratiques traditionnelles. L'intégration des savoirs autochtones et de la pharmacopée ancestrale dans une approche agroécologique moderne renforce l'efficacité des innovations tout en valorisant les connaissances endogènes.

Par ailleurs, le rôle de la science dans la lutte contre les maladies endémiques telles que le paludisme, la tuberculose, ou plus récemment la COVID-19, démontre l'importance cruciale de la recherche biomédicale et épidémiologique sur le continent. Des instituts tels que l'Institut Pasteur de Dakar, le Centre de recherches médicales de Lambaréné, ou encore le MRC en Gambie, développent des compétences locales dans la recherche clinique, la vaccination, le diagnostic et la médecine préventive. Ces initiatives s'appuient sur une mobilisation croissante des chercheurs, des ingénieurs biomédicaux, des biostatisticiens et des experts en santé publique, avec l'objectif de renforcer les systèmes de santé nationaux.

Climat, environnement et infrastructures : la science face aux défis structurels

Dans la même veine, la gestion durable des ressources naturelles, des forêts aux nappes phréatiques, en passant par les minerais et la biodiversité, nécessite une approche multidisciplinaire mobilisant la géologie, l'hydrologie, la biologie de la conservation et les sciences de la terre. L'exploitation scientifique et raisonnée des gisements miniers, la préservation des écosystèmes fragiles, la cartographie environnementale par satellite, sont des chantiers ouverts où la science peut prévenir les catastrophes écologiques et orienter les choix politiques vers un développement plus résilient.

À cette exigence s'ajoute celle de la prévention des risques climatiques, qui menace les systèmes agricoles, les zones côtières, et les infrastructures critiques. Les modèles climatiques régionaux, les outils de prévision météorologique, les capteurs de données environnementales, ou encore les applications numériques de gestion des catastrophes naturelles, illustrent la convergence entre les technologies émergentes et les sciences du climat. L'Afrique, bien que responsable de moins de 4% des émissions mondiales, est l'un des continents les plus vulnérables aux dérèglements climatiques, ce qui en fait un terrain prioritaire pour l'innovation scientifique climatique.

Dans le domaine des infrastructures, la science intervient également à travers l'ingénierie des matériaux, l'architecture durable, la planification urbaine intelligente et les technologies de l'information. L'essor des FabLabs, des incubateurs technologiques et des hubs d'innovation, notamment au Kenya, au Nigéria, en Afrique du Sud et au Rwanda, témoigne de cette dynamique où ingénieurs, architectes, designers et scientifiques collaborent à la construction de villes intelligentes et inclusives, intégrant les principes du développement durable.

Éducation scientifique, renforcement des capacités et souveraineté des savoirs

L'éducation fondée sur la preuve constitue un autre pilier fondamental de cette trajectoire de transformation. La réforme des curricula, l'intégration des STEM dès le primaire, la promotion de l'alphabétisation scientifique, et le recours à des méthodes pédagogiques centrées sur la recherche participative et l'expérimentation, participent de cette mutation éducative. Il s'agit aussi de valoriser les langues africaines comme vecteurs de transmission des connaissances scientifiques, et de démocratiser l'accès aux publications académiques via l'Open Access, les bibliothèques numériques et les plateformes de e-learning.

Le renforcement des capacités de recherche locales est un enjeu transversal. Cela implique le financement adéquat des laboratoires, la création de centres d'excellence, la mobilité académique intra-africaine, la formation des enseignants-chercheurs, ainsi que le soutien à la jeune génération de doctorants et d'étudiants. Des initiatives comme la Next Einstein Initiative, l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), ou le Timbuktu Science Hub, piloté par l'Union Africaine, incarnent cette volonté de faire émerger une élite scientifique panafricaine.

Cette dynamique ne saurait être dissociée d'une politique scientifique volontariste, articulée autour de stratégies nationales de R&D, de budgets publics dédiés, de politiques incitatives à l'innovation, et de partenariats structurants avec la diaspora scientifique. La gouvernance scientifique implique également de lutter contre la fuite des cerveaux, en créant un écosystème attractif, stable et stimulant pour les scientifiques africains, et en assurant l'ancrage local de la production de savoirs.

Par ailleurs, la reconnaissance et l'intégration des savoirs traditionnels dans les démarches scientifiques modernes permettent une réconciliation épistémologique entre science contemporaine et cosmologies africaines. L’ethnobotanique, la médecine traditionnelle, les systèmes de connaissance autochtones, ou encore les conceptions ancestrales de l’environnement, sont autant de gisements de connaissances précieuses, qui méritent d’être investigués avec rigueur et respect. Cette démarche de décolonisation du savoir invite à repenser la légitimité des sources de connaissance, en réhabilitant les contributions historiques des civilisations africaines anciennes, d’Égypte, de Nubie, ou de Tombouctou, dans le champ scientifique mondial.

Coopération internationale, R&D et positionnement global de la science africaine

Dans un monde de plus en plus interconnecté, la coopération scientifique internationale se révèle indispensable. Les partenariats avec les universités européennes, américaines, asiatiques, les accords bilatéraux de recherche, les échanges scientifiques transcontinentaux, ou encore les projets de coopération Sud-Sud, enrichissent les capacités locales par le transfert de compétences, d’équipements et d’expertises. Toutefois, cette ouverture doit s’inscrire dans une logique de réciprocité, de souveraineté cognitive, et de respect des spécificités locales.

L’ensemble de ces dynamiques illustre à quel point la science est un vecteur stratégique pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) en Afrique. De l’accès à l’eau potable à la lutte contre les maladies, de la transition énergétique à l’inclusion des femmes dans la recherche, chaque progrès scientifique ouvre de nouvelles perspectives pour les sociétés africaines. L’éthique, l’équité, et l’ancrage communautaire des innovations doivent néanmoins guider cette trajectoire, afin que la science reste au service des populations.

Les fondements du développement scientifique en Afrique

Le développement scientifique du continent repose sur une vision intégrée, systémique et inclusive, capable de lier les traditions aux technologies, les savoirs locaux à la recherche de pointe, les institutions aux citoyens, et les solutions africaines aux enjeux globaux. La Recherche et Développement (R&D) est un pilier essentiel pour le progrès technologique en Afrique. Les universités et les centres de recherche du continent jouent un rôle clé en matière de sciences en Afrique, en contribuant à la création de connaissances et au développement de nouvelles technologies. Les chercheurs et scientifiques africains sont à l'avant-garde de la recherche sur des sujets tels que les nanotechnologies, le big data, et les algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning). Des initiatives comme le Next Einstein Forum visent à promouvoir l'excellence scientifique et technologique en Afrique, en soutenant les jeunes chercheurs et en encourageant les collaborations internationales. Ces efforts sont essentiels pour développer des technologies disruptives et des innovations disruptives qui peuvent transformer des industries entières. Le continent africain n’est pas seulement un réceptacle de la science mondiale, mais bien un acteur en devenir, capable de produire, de diffuser et de valoriser des connaissances à haute valeur ajoutée. En consolidant cette ambition, la science africaine pourra non seulement répondre aux défis contemporains, mais aussi inspirer le monde par ses approches innovantes, ses perspectives uniques et son humanisme enraciné dans les réalités du terrain.

À l'ère de la transformation numérique, le continent se positionne comme un acteur incontournable dans l'écosystème mondial de l'innovation, porté par des avancées significatives dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC), des sciences et de la recherche et développement (R&D), avec en prime l'actualité économique africaine qui met en lumière ces progrès technologiques, illustrant comment les innovations locales transforment les économies et soutiennent le développement durable.

Intelligence artificielle : entre promesses de développement et risques d’exclusion

L’intelligence artificielle (IA), jadis apanage des laboratoires de recherche les plus avancés, s’impose aujourd’hui comme un moteur central de la transformation numérique mondiale. Sur le continent africain, cette révolution technologique ne se contente pas d’être une tendance importée ; elle devient peu à peu un levier d’innovation locale et un catalyseur de développement durable. Toutefois, l’appropriation de l’IA par les sociétés africaines reste semée d’obstacles structurels, socio-économiques et politiques qui en freinent l’émergence à grande échelle.

Dans un contexte où les données numériques constituent le socle sur lequel reposent les systèmes intelligents, l’Afrique fait face à une pénurie criante de données locales fiables, structurées et accessibles. Les plateformes de machine learning et de deep learning, fondées sur l’entraînement massif des algorithmes à partir de jeux de données, souffrent de l’absence d’un écosystème de données africaines propre, tant dans les secteurs publics que privés. Ce déficit contribue à l’inadéquation des modèles prédictifs et des solutions automatisées aux réalités du continent, accentuant ainsi la dépendance technologique aux plateformes et outils conçus hors d’Afrique.

Bâtir un écosystème africain de l’IA : enjeux d’accès, de formation et de compétences

À cette contrainte s’ajoute la fragilité des infrastructures technologiques. De nombreux territoires, notamment ruraux, ne bénéficient pas encore d’un accès stable à l’électricité, à l’Internet haut débit ou aux centres de données locaux. L’inégalité d’accès au numérique, souvent qualifiée de fracture digitale, empêche une large inclusion des communautés dans les processus d’innovation. Cette fracture se répercute sur la qualité et la continuité des initiatives IA, mais également sur leur capacité à s’insérer dans une logique de transformation numérique territorialisée.

L’édification d’un écosystème d’intelligence artificielle robuste nécessite par ailleurs un capital humain qualifié, capable de concevoir, développer et évaluer des modèles intelligents adaptés aux besoins spécifiques des sociétés africaines. Cependant, le manque chronique de formations spécialisées en IA, en data science, en cybersécurité et en ingénierie logicielle dans les universités africaines limite le développement de compétences locales. Si certaines initiatives émergent — telles que Data Science Nigeria, le African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), ou encore des bootcamps comme ceux d’Andela — elles peinent encore à combler l’ampleur des besoins en littératie digitale et en expertise avancée.

Enjeux éthiques, réglementaires et contextuels de l’IA en Afrique

En parallèle, la prévalence de solutions IA importées — souvent pensées dans des contextes culturels, linguistiques et économiques radicalement différents — pose le risque d’une inadéquation systémique. La généralisation de ces modèles peut entraîner la reproduction des biais algorithmiques, renforçant les stéréotypes sociaux, les discriminations raciales ou genrées, et marginalisant encore davantage les populations déjà vulnérables. Les technologies de reconnaissance faciale ou de scoring algorithmique en témoignent, en illustrant les conséquences d’un transfert technologique non contextualisé.